補綴物の選び方とその重要性

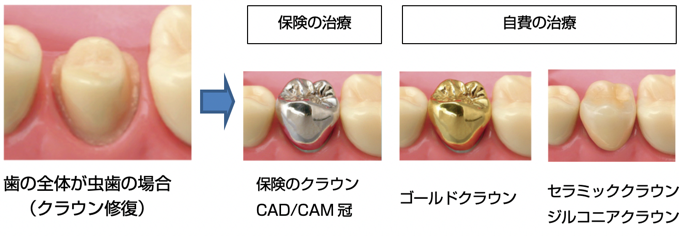

虫歯が進行し、多くの部分を削られた場合や、神経を取られた歯を元の形に修復することで、以前のようにしっかりと噛むことができるようになります。ここで言うかぶせ物やつめものを、私たちは一般に補綴物(ほてつぶつ)と呼んでいます(*1)。

少ししか虫歯になっておらず、神経も生きている歯の場合、コンポジットレジンという歯と同じ色のプラスチック系の素材で、その部分を詰めて治療が終わることがあります。この治療は健康保険ででき、治療の回数も通常1回で済むので、一番簡単で良い方法と考えられます。

しかし、神経の治療をした歯や崩壊の進んだ歯には、かぶせなければなりません。

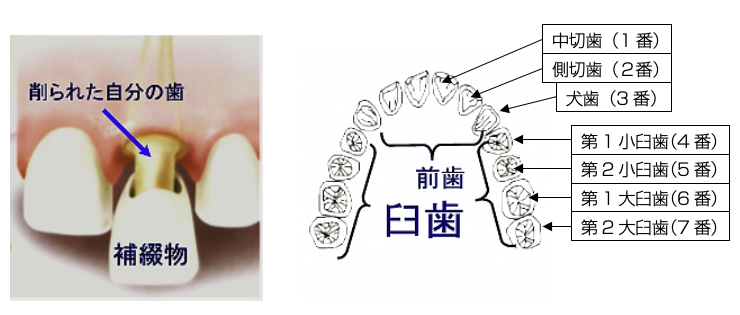

その際、どのような補綴物にするか考える必要があります。前から数えて3番目の糸切り歯までを前歯、4番目から後ろを臼歯と呼んでいます。

健康保険で使える歯のかぶせ物

- 前歯:プラスチックと金属(金銀パラジウム合金)のみ

- 奥歯:銀歯(金銀パラジウム合金)、小臼歯はCAD/CAM冠

自費治療で使える歯のかぶせ物

治す材料に制限がないので、前歯・奥歯問わず、健康保険で使う材料よりも適合性、耐久性、審美性の良い素材を使えます。健康保険の場合は、最初から材料が決まっているので考える必要はありません。

いったいどの歯を選べば良いのか?

しかし、もっと真剣に考えた場合、銀歯、プラスチックの歯、プラチナゴールドの歯、セラミックの歯、ハイブリッドレジンの歯、ジルコニアの歯…といろいろあります。いったいどれを選べばいいのでしょうか。

私は昔、自分が子供のころ歯医者さんで治療してもらったとき、何の疑いもなく保険治療で奥歯に銀歯が入れられました。そのとき、歯はもともと白いのに、なぜ治してもらったところが元通りの色になっていないのかと、素朴に疑問を感じたことがありました。

このように、素朴な疑問は現在でも別の意味で毎日感じております。というのも、人によって価値観が全然違うためです。

- 「歯なんて白くなくてもいい。硬いものが噛めて長持ちしてくれればいい」

- 「見えるところは絶対に白くなくてはいや。しかもずっと汚れない白さを保てるものがいい」

- 「とりあえず一番安上がりに治してほしい」

患者様ごとに考え方がまるで違うからです。健康保険でしか治療ができないのであれば、それしかないわけですから説明は簡単です。しかし、比較するもっと良い素材があれば、当然説明は必要になってきます。

新しい素材をどう捉えれば良いのか

科学の進歩のおかげで、歯科材料に使える種類がどんどん開発されてきています。数年前と現在では、思いもよらなかった素材の改良が進んでいます。各メーカーはそれらの材料の素晴らしい特徴を多く並べて売り込もうとしています。

ここで重要なことは、過去からずっと使われ続けていて、現在でもなお使われ続けているものには、それなりの歴史と実績があるということです。プラチナゴールドやセラミックはその良い例でしょう。

残念ながら、健康保険が使えて、一生長持ちして使えて、見栄えも良くて、噛み心地が良く、生体に害のないもの…といったすべての条件を満たしている材料は、いまのところありません。しかし、自費の補綴物の中には、かなりの条件が満たされているものが多くなってきたようです。

補綴物の素材

| 金銀パラジウム合金 (保険適応) | プラチナ、ゴールド合金 | プラスチックレジン (保険適応) | ハイブリッド樹脂 | セラミック | ジルコニア | |

| 審美性 | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ |

| 耐久性 | ○ | ◎ | × | △ | ○ | ○ |

| 金属アレルギー | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 適合性 | × | × | ○ | ○ | ○ | |

| 環境ホルモン | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ |

| 価格 | ○ | × | ○ | △ | × | × |

| 補償期間 | 2年 | 5年 | 2年 | 2年 | 4年 | 5年 |

補償期間がすぎたら壊れてしまうのでしょうか…といったご質問を受けますが、家電製品と同じように、あくまで金額的な保証期間という意味です。最低この期間内に何かあった場合には装着手数料(4千円)のみ差し引いて本体価格は無料にて補償させていただくシステムとなっております。(但し、20章の当院の補償規定に従います)

上の表からそれぞれどの要件を一番重要視するかという観点から、補綴物の素材を選んでいけば良いわけです。

- アレルギー体質で金属アレルギーが気になるなら、金属系の素材は避けるべきです。環境ホルモンのことまで考えるなら、セラミックやジルコニア以外にはありません。

- 適合精度と強度にこだわるなら、プラチナゴールドやジルコニアなどの素材が優位です。ただし、値段の高い点には目をつぶっていただくことになります。

- ハイブリッド系の補綴物素材は、審美性を持った素材として一時注目されました。しかし、前歯などではセラミックの耐久性と光沢性には敵いません。限られた小さな部分のインレー等にしか、最近はおすすめしておりません。臼歯などの摩耗が起こりやすい部分では、5年はまず持たないと思われます。ただ、金額的にセラミックより安いので、いずれやり替えていくつもりで、目先の審美性と金額の両方をそこそこ満足させていける素材と考えられます。

お勧め

私は自分の口の中でしたら、(自分はアレルギー体質ではないので)、奥歯でしたらプラチナゴールドかジルコニア、前歯の見える部分でしたら絶対に補綴物の素材はジルコニアやセラミックにします。

いわゆるQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を重視される場合、良質な素材を使って治されるほうが有利なのは当然でしょう。その方の考え方、価値観、ご予算から、今回はどの素材にすべきかご判断いただければと思います。

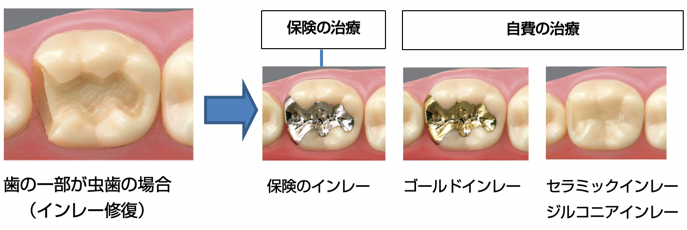

虫歯であるいは失った歯の補強部分のために被せたりつめたりする物の形態によるところでの補綴物の分類は以下のようになります。

補綴物の分類

セラミック系補綴物の構造的な違い

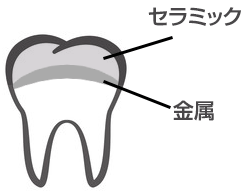

メタルボンド冠は金合金を鋳造後、ポーセレンを焼き付けて作っておりましたが、補綴物としては現在では過去の遺物となりつつあり、当院では全廃しました。

ジルコニアセラミック冠はCAD/CAMによりジルコニアブロック(ZrO2)を削り出した下地にポーセレンを焼き付け築盛して作ります。また、ハイブリッド素材は耐久性の問題で、現在積極的には提供しておりません。

メタルボンドクラウン

金属をベースにして、その上にセラミックを焼き付けて結合させている。強度はあるが、経年変化により、境目から金属イオンの影響で、着色して見えてくることがある。

価格:12万円

強化セラミック

強度の高いセラミックにより金属は使っていないために透明感が高く、審美的に透明感の強い歯牙むき。審美的には優れているが、歯牙の切削量は多いために失活歯(神経のない歯)に適している。また、ブリッジなどができる強度は備えていない。

価格:14万円

ジルコニアベースセラミック

メタルボンドクラウンのメタル部分が、ジルコニアに置き換わったセラミックであるために、経年変化に対してイオン等の着色の影響をうけない。また、金属の土台が入っている歯に対しても、金属色を遮断できる。

価格:15万円

ジルコニア

強度は金属並みであるのにもかかわらず、セラミックと同じ審美性をかねそなえている。歯牙の切削量が一番少なくてすみ、臼歯の生活歯に有利。高強度であるために向かい合っている歯で調整する。

価格:15万円

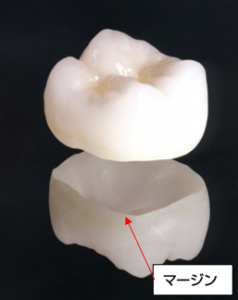

ジルコニア無垢のクラウン補綴物

ジルコニアのみによる修復物の場合、マージンと呼ばれる境目部分は、ナイフの歯のように薄く鋭利になっています。

ジルコニアのみによる修復物の場合、マージンと呼ばれる境目部分は、ナイフの歯のように薄く鋭利になっています。

また、全体の厚みも非常に薄くすむので、歯を通常のセラミックのようにたくさん削りこまなくてすむわけです。

ジルコニア無垢の状態は純白色しかなかったのでこれまで色のついたセラミックをその上にのせたジルコニアベースクラウンのみだったのが、補綴物への着色技術が開発されたおかげで、ジルコニアのみで本物のリアルな歯の色が再現できるようになったわけです

これで表面がかける心配がなくなりました

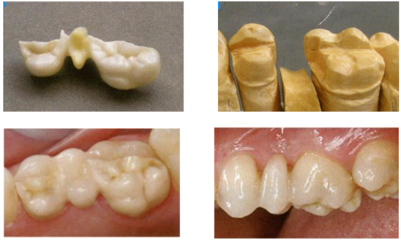

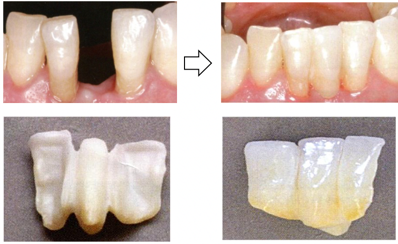

前歯の強化オールセラミックス修復物(自費)の例

虫歯や破折により下顎の前歯2本にかぶせ物が必要となった例です。根の処置をした後、グラスファイバーの土台を入れてかぶせやすくできるように削り込みをします。

このあとかぶせ物を作るための歯型を取ります。

E-maxと呼ばれる強化オールセラミッククラウンです。

先端の透明感など、健康保険の金属とプラステイックの歯とは比べ物にならないくらいリアルで審美的にも優れているのがお分かりいただけると思います。長期間変色等がいっさいありません。

装着されたところです。

どの歯が自分のもとの歯で、どの歯がかぶせものの人工の歯であるのかおわかりになりますでしょうか。

(Emaxオールセラミック臨床価格 1本14万円)

ジルコニアセラミックによる新しい補綴物の修復法

ジルコニアは金属と同じ強度を持つ一方で、これまでは純白色1色しか存在せず、その硬さから加工技術も未熟でした。そのため、優れた性質を持つにもかかわらず、歯科領域での補綴物としての応用が進んでいませんでした。

しかし最近、CAD/CAMというコンピューター制御技術を用いて、高精度で硬い素材を加工する技術が確立されました。また、リアルな歯の色をジルコニアに付ける技術も開発されました。これにより、金属と同じ薄さでありながら、十分な強度と審美性を兼ね備えたリアルな歯の補綴物が再現できるようになりました。

生きている歯はなるべく削りたくないものです。しかし、削らざるを得ない状況でも、最小限の削り込みでかぶせ物(補綴物)ができれば、エナメル質が残るため長期的な安定性が全然違うと言われています。二次カリエス、つまり治した部分の隙間からの虫歯再発という問題が起きにくいのです。

臨床例1:上顎臼歯部小臼歯欠損部位へのアドヒージョンブリッジ

上段左側は臼歯部のジルコニアインレーブリッジです。右側は削られた歯の部分で、外側には自分の歯のエナメル質が残っています。

下段左側は入れた状態を上から見たもの、右側は横から見た状態を表しています。

臨床例2.下顎前歯部に対してのメリーランドブリッジ

歯を失ってしまった場合でも、インプラントなどの人工歯を埋め込むスペースが十分でないとき、外科的手法を取らずに修復する方法があります。

左側のように歯のない部分でも、両側の歯を大きく削らず、表面を一層削る程度で十分な強度のブリッジを入れることが可能になりました。

この修復技法を可能にしたのは、ジルコニアの高強度と、その表面加工の接着技法が新開発されたからです。

補綴物の価格比較

- 臨床参考価格:3本分ワンユニットで35万円(15万+10万×2)

- 通常のブリッジ(両側を削る場合):45万円(15万×3)

ジルコニアクラウン:次世代の補綴物

「保険の銀歯やプラスチックの歯に代わる、次世代の素材のかぶせ物である補綴物」

補綴物ジルコニアの5大長所

- 長期的な安定性:金属のように酸化腐食せず黒変しない。アレルギーの心配がない。

- 清潔さ:表面にプラークがつきにくく、他の素材より清潔に保ちやすい。

- 審美性:歯と同じ色で、プラスチックのように黄ばまず、永遠に美しさを保てる。

- 適合精度:鋳込んで作る金属のかぶせ物より適合精度が優れている。

- 耐久性:セラミックの15倍の強度で、破折や摩耗がしにくい。

製作方法による補綴物の種類

精密ジルコニアクラウン

審美的なイタリア製着色ジルコニアブロックを使用し、本来の歯が持つフルアナトミカルな咬合面形態を細部まで再現します。その後、特殊な着色技術で熟練した技工士が補綴物をハンドメイドで完成させます。

ジルコニアセラミックスクラウンは、その表面にさらに透明感のあるセラミックを焼成するため、審美的です。特に前歯部のブリッジなど、審美的な要求度の高い症例に向いています。また、臼歯部においても、最終的には解剖学的な形態をハンドメイドで仕上げています。

- ジルコニアクラウン臨床価格:1本15万円

- ジルコニアセラミックスクラウン臨床価格:1本15万円

- ご参考:デンタルローン利用による分割お支払い例 月々9,000円で18回払い

ピュアパールジルコニアクラウン

3種類のある程度決められた色のジルコニアブロックを使い、コンピューターで自動的に咬合面形態を仕上げます。色の濃さはある程度調整可能です。

基本的には臼歯部向きですが、前歯部でも対応可能です。

- 臨床価格:1本10万円

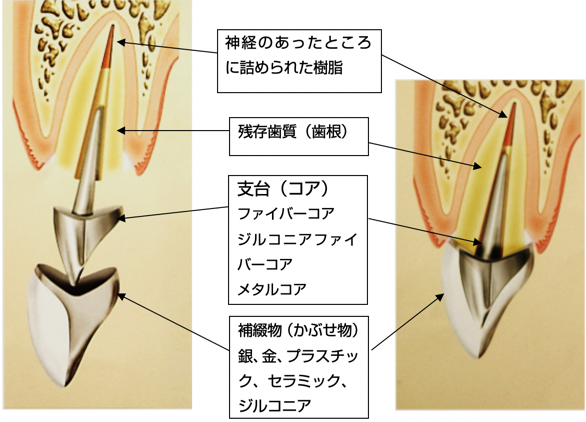

神経をとられた歯牙(失活歯)に対して施される治療

神経を取られた歯は枯れ木のような状態で、長期的には黒ずんだり欠けたり折れたりしやすいです。通常、かぶせ物(補綴物)をする前に、根の中を補強する作業があります。その補強材を支台と呼びます。

支台にはさまざまな種類があります。やり替えのたびに歯質が削り取られていくため、なるべくやり替えは少ない方が良いのは当然です。

健康保険のプラスチックの前歯はいずれ表面が黄ばみます。「安いから、そうなったらやり替えればいい」と考えていると、何度目かのやり替えで歯質が薄くなりすぎ、割れたりヒビが入ることが多くなります。そうなると抜歯となります。

目先高いかもしれませんが、長期的に維持できる自費の補綴物の素材の方が絶対に有利な理由はここにもあります。

治療の手順

- 支台歯の形成と支台の型取り

- 支台のセットとかぶせ物の型取り

- 最終補綴物のセット

といった手順で治療はすすんでいきます。

上顎の中切歯の支台となる歯の形が整えられたところです。このあと、型取りをして石膏模型上で支台を作ります。

プラークコントロールが悪いと銀歯の補綴物はリスクが高い

銀歯は、プラークコントロールが悪い口腔内では腐食を始めます。特に、歯と銀歯のつなぎ目やキワの隙間部分は高リスクです。

その後、銀の酸化が進み、気付くと酸化イオンの影響で周りの歯質も黒変し、二次カリエス(齲蝕)が大きくなっていきます。

基本的に、健康保険の銀歯のかぶせ物(補綴物)のやり替えは、私たちの日常臨床で圧倒的に多く、非常に残念なことです。(ドイツでは銀歯は保険で使われていません)

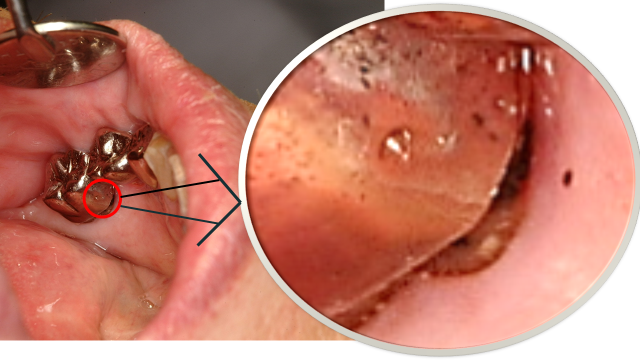

2次カリエス(齲蝕)

歯と歯のコンタクト(間)付近はプラークが溜まりやすく、食物を食べることによる自浄作用も働かないので、特に要注意です。

写真は銀のインレーが入った歯のコンタクト付近の二次齲蝕の例です。抜かれた歯なので隣接面がよく観察できますが、実際の口腔内では、この部分は歯と歯の間のため非常に見えにくく、磨き残しが多いためプラークの溜まりやすい部分となり、腐食が進みやすい高リスクな場所で特に注意が必要です。

これを予防するには、そもそも銀歯を入れないのが一番良く、セラミックやジルコニアなどで補綴物を修復するのが最も安全です。特に、すべての歯科素材の中でジルコニアはプラークが最も付きにくいため、とても衛生的で有利な素材です。

予算の都合上、健康保険の銀歯を入れざるを得ない場合には、毎日のデンタルフロスを徹底するか、健常者向けの定期的な自費のクリーニング(ホワイトエッセンス式クリーニングコース)などを受けて、プラークの汚れを溜めないようにする取り組みが絶対に必要となります。

銀歯の周りにはプラークが寄ってきやすい!

銀歯の周りは自分の歯とは違い、注意しないと金属イオンの影響でプラークが付きやすい環境です。

銀歯と歯の境目にプラークがついて、白く見えるところがわかりますか?

プラークを取り除くと、すでに二次カリエスとなって黒くなっている歯の一部が出てきました。

銀歯の周りのプラークは2次う蝕を作りやすい!!

治療で使う短針という道具で銀歯を触ると、ボロッと銀歯が外れてしまいました。

取れたところをよく見ると、歯頚部のちょうどつなぎ目のところに沿って黒く酸化黒変し、二次う蝕になっている歯質が観察されます。

治療は当然、この部分を一層削り込んで、再度もう一回り大きなかぶせ物(補綴物)となりました。

昔の銀歯がしみるということで来院された方の写真です。つなぎ目の部分が黒く見えているのがおわかりになりますか?

また、当院では歯科情報を様々に発信していますのでぜひご覧ください。

歯の治療は、一般的な内科治療などと少し違いがあります。それは「同じ箇所の治療でも、やり方がたくさんある」ということ。例えば、1つの虫歯を治すだけでも「治療方法」「使う材料」「制作方法」がたくさんあります。選択を誤ると、思わぬ苦労や想像していなかった悩みを抱えてしまうことも、少なくありません。

当院では、みなさまに安心と満足の生活を得て頂くことを目標に、皆様の立場に立った治療を心がけています。お気軽にお越し下さい。