「最近、顎の開け閉めをする際、付け根がいたくなってきた…」と言う方へ。それは顎関節症と一般的によばれている症状です。

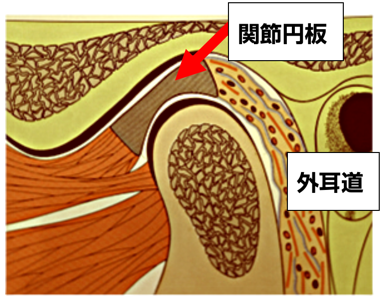

顎の開け閉めに関するトラブルは、通常の関節とは異なるデリケートな構造が関係しています。顎は、頭の骨と下顎の骨が関節円板という座布団のような軟骨を介してできています。

顎の開け閉めの際、この関節円板が顎関節と一緒にスムーズに動くことで正常な動きが保たれます。しかし、

- 歯を失った場合

- 噛み合わせの悪い状態を放置した場合

- 夜間の強い歯ぎしり

などがあると、関節への負担が増え、関節円板がずれてしまい、元の良い位置から外れてしまうことがあります。

ある日突然、顎の開け閉めがしにくくなることも

初期段階では、あごが鳴る程度の症状ですが、ある日突然、顎の開け閉めがしにくくなることもあります。

- 関節円板がずれて初期であれば、徒手整復で元に戻せる確率が高いです。

- しかし、時間が経つと、関節円板は元の位置に戻せないことが多くなります。

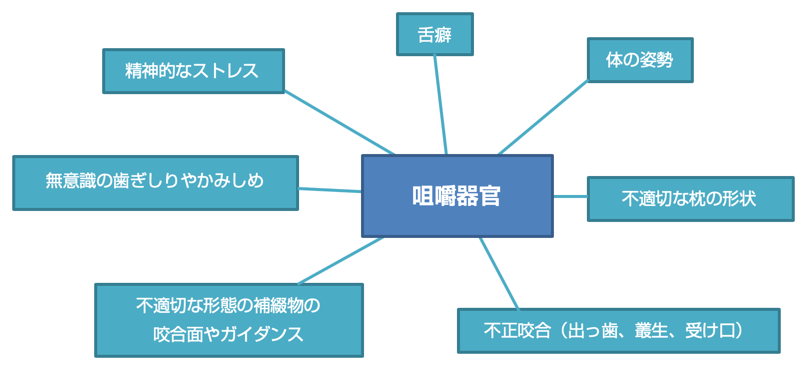

また、日中の無意識のくいしばりや歯牙接触癖(TCH)、舌を歯の間に挟む癖、口唇に力を入れすぎる癖、夜間の歯ぎしりなども、顎の開け閉めに関わる筋肉の緊張を高め、症状を悪化させることがわかっています。

さらに、日常のほおづえや長時間の事務作業、寝る向きも影響する場合があります。

すぐに削ったりする前に見直しを

すぐに歯を削るなどの治療を始める前に、本当に噛み合わせが悪いのか、または癖が関係していないかを見極めることが大切です。そのうえで、必要に応じてストレスに耐えられる噛み合わせを補正したり、矯正治療を検討しましょう。

枕の形状を見直したり、日頃のストレッチや運動、オステオパシーなどの整体で体の歪みを整えることも、顎の開け閉めの不調改善に役立ちます。

ストレスマネジメントと咬合咀嚼器官について

顎の開け閉めや咀嚼器官には、多くの因子が関与しています。

たとえば、身内の不幸や仕事のストレスなど、一見関係なさそうなこと。それも、実は咀嚼器官に大きな影響を与えることがあります。

太古の動物は、情動を表すためにきばをむいて威嚇していました。

しかし、現代人は大脳辺縁系や新皮質が発達しました。その結果、感情をストレートに発散しなくなっています。その結果、ストレスの発散場所として咀嚼器官が使われることが多くなりました。

咀嚼・顎の開け閉めとストレスマネジメントの関連性

最近の研究でも、咀嚼とストレスマネジメントの関連性が多く報告されています。

したがって、ストレスに耐えられるような歯牙への負担が少ない噛み合わせ。良好な噛み合わせを保つことは非常に重要です。

もしスムーズな歯ぎしりができない場合、不都合が生じることもあります。顎の開け閉めに不調が出たり、歯が割れたり擦り減ったり、歯周病でぐらつくなどです。

また、デリケートな咀嚼器官を守るには、「こういうことがあるんだ」と気づくことが大切です。実際、大学病院でも気づきだけで症状が改善した例が多数報告されています。

場合によっては、スプリントと呼ばれるプラスチック製の取り外し可能な装置(健康保険適応)を使い、様子を見ながら最終的に安定した噛み合わせを目指すこともあります。必要に応じて矯正治療が必要になる場合もあります。

本格治療を望まれない場合でも、まずは上記の因子をできるだけご自身で除去することを考えてみてはいかがでしょうか。

また、当院では歯科情報を様々に発信していますのでぜひご覧下さい。

歯の治療は、一般的な内科治療などと少し違いがあります。それは「同じ箇所の治療でも、やり方がたくさんある」ということ。例えば、1つの虫歯を治すだけでも「治療方法」「使う材料」「制作方法」がたくさんあります。選択を誤ると、思わぬ苦労や想像していなかった悩みを抱えてしまうことも、少なくありません。

当院では、みなさまに安心と満足の生活を得て頂くことを目標に、皆様の立場に立った治療を心がけています。お気軽にお越し下さい。